関節円板変形とは?顎関節の基本構造と働き

顎関節は私たちの体の中でも特殊な関節です。左右両方の関節頭が連動して、前後・上下・左右と多方向に動く複雑な構造を持っています。一方の動きがもう一方にも影響を与えるという、他の関節にはない特徴があるんです。

顎関節は主に3つの部分から構成されています。下顎頭(かがくとう)、下顎窩(かがくか)、そして今回のテーマである「関節円板」です。この関節円板は、帽子のように下顎頭を覆い、骨同士が直接擦れないようクッションの役割を果たしています。

正常な顎関節では、口を閉じているとき、関節円板は下顎頭と下顎窩の間にぴったりと収まっています。口を開けると、円板は下顎頭とともに前方へ滑るように移動します。この滑走運動がスムーズであれば、痛みや音もなく自然に顎を動かすことができるのです。

しかし、何らかの原因で関節円板が変形したり、位置がずれたりすると、顎を動かす際に「カクッ」という音がしたり、痛みを感じたり、口が大きく開かなくなったりします。これが顎関節症の主な症状となるわけです。

Contents

- 1 関節円板変形の原因と症状

- 2 関節円板変形のメカニズム

- 3 関節円板前方転位

- 4 関節円板の変形

- 5 関節円板変形の診断方法

- 6 問診と臨床検査

- 7 画像検査

- 8 関節円板変形の最新治療アプローチ

- 9 保存療法

- 10 外科的治療

- 11 顎変形症と関節円板変形の関連性

- 12 顎変形症の種類

- 13 顎変形症が関節円板に与える影響

- 14 顎変形症と関節円板変形の包括的治療

- 15 矯正治療

- 16 外科的矯正治療

- 17 関節円板変形を放置するリスク

- 18 機能面のリスク

- 19 健康面のリスク

- 20 審美面のリスク

- 21 関節円板変形の治療事例

- 22 保存療法で改善した事例

- 23 外科的治療を行った事例

- 24 まとめ:関節円板変形の治療と予防

- 25 表参道AK歯科・矯正歯科 院長:小室 敦

関節円板変形の原因と症状

顎関節症、特に関節円板の変形や位置異常はどのようにして起こるのでしょうか?その原因は実に多岐にわたります。

顎や骨格のもともとの不均衡、歯の欠損や咬み合わせの変化、上下顎や体の中心軸のずれなどの構造的な問題が原因となることがあります。また、吹奏楽器の演奏による顎への負担、頬杖をつく習慣、不適切な就寝姿勢といった日常生活での習慣も関係しています。

さらに、事故やケガによる外傷、精神的なストレスによる歯ぎしりや食いしばり、リウマチなどの全身疾患も顎関節症の引き金になることがあります。

米国整形・補装具学会(AAOP)のガイドラインによれば、RCP(後退接触位)とICP(中心咬合位)のズレが2mm以上ある場合や、オーバージェットが6mm以上ある場合、臼歯部の多数欠損、片側性クロスバイト、前歯部開咬などが、咬合と顎関節症の関連性を示す指標とされています。

関節円板変形の主な症状としては、顎を動かすときの「カクッ」という音(クリック音)、開口時の痛み、口が大きく開かない(開口制限)などが挙げられます。重症化すると、耳の前や顎、頬にかけての痛み、頭痛、さらには歯の痛みなど、広範囲に症状が現れることもあります。

関節円板変形のメカニズム

関節円板変形の代表的なメカニズムには、「関節円板前方転位」と「関節円板の変形」があります。これらを詳しく見ていきましょう。

関節円板前方転位

関節円板前方転位とは、本来あるべき位置から関節円板が前方にずれてしまった状態です。口を開く際に「カクッ」というクリック音が生じ、閉口時にも再び音がすることがあります。

開閉口の両方で音が出る場合を「相反性クリック」と呼びます。この状態は、関節円板が前方に転位しているものの、開口時に一時的に正常な位置に戻るために生じる現象です。

転位の程度が軽い場合は一時的な音のみで済みますが、ずれが大きくなると、関節円板が正常な位置に戻れなくなり、口の開閉に制限が出ることもあります。これを「ロック」と呼ぶこともあります。

関節円板の変形

長期間にわたって関節円板が異常な位置にあると、円板自体が変形してしまうことがあります。円板が変形すると、どの位置でも正常な動きが得られなくなり、常に違和感や痛みを感じるようになります。

関節円板の変形が大きい場合、顎を開ける際に関節空間が狭くなり、「シャリシャリ」といった摩擦音がしたり、顎の動きが引っかかって痛みを伴ったりすることがあります。

関節円板変形の診断方法

関節円板変形を正確に診断するためには、いくつかの検査方法があります。まずは問診と臨床検査から始まり、必要に応じて画像検査へと進みます。

問診と臨床検査

医師は患者さまの症状や発症時期、生活習慣などを詳しく聞き取ります。その後、顎の動きや音、痛みの有無などを確認する臨床検査を行います。

顎関節症の診断には、国際的な診断基準であるDC/TMD(Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders)が用いられることが多いです。これにより、症状を筋肉の問題、関節円板の問題、関節そのものの問題などに分類することができます。

画像検査

臨床検査だけでは関節円板の状態を正確に把握することは難しいため、画像検査が重要になります。特にMRI(磁気共鳴画像)検査は、軟組織である関節円板の状態を非侵襲的に観察できる最も有効な手段です。

MRIでは、口を閉じた状態と開いた状態の両方で撮影し、関節円板の位置や形態、動きを評価します。関節円板前方転位や変形の程度、さらには骨の変化なども確認することができます。

また、CT(コンピュータ断層撮影)は骨の状態を詳細に観察するのに適しており、顎関節の骨の変形や異常を調べるのに役立ちます。

表参道AK歯科・矯正歯科では、AIを活用した独自のデジタル診断を導入しており、顎のズレや噛み合わせの状態を正確に把握し、最適な治療計画を立案しています。

関節円板変形の最新治療アプローチ

関節円板変形の治療は、症状の程度や原因によって異なりますが、基本的には保存療法から始め、必要に応じて外科的治療を検討するという流れになります。

保存療法

まずは非侵襲的な治療法から始めることが一般的です。保存療法には以下のようなものがあります。

セルフケア指導:頬杖をつかない、硬い食べ物を避ける、大きく口を開けないなど、日常生活での注意点を指導します。

スプリント療法:歯ぎしりや食いしばりを防ぐためのマウスピース(スプリント)を装着します。これにより顎関節への負担を軽減し、関節円板の位置を安定させる効果が期待できます。

理学療法:顎の筋肉のストレッチや、正しい顎の使い方のトレーニングを行います。また、温熱療法や超音波療法なども効果的です。

薬物療法:痛みや炎症を抑えるために、消炎鎮痛剤や筋弛緩剤などを処方することがあります。

外科的治療

保存療法で症状が改善しない場合や、重度の関節円板変形がある場合は、外科的治療を検討します。

関節腔洗浄療法:顎関節の中に針を刺して生理食塩水を注入し、炎症物質を洗い流す治療法です。比較的低侵襲で効果的な方法として知られています。

関節鏡視下手術:内視鏡を用いて関節内を直接観察しながら、癒着の剥離や関節円板の整復などを行います。

開放手術:重度の場合は、関節を直接開いて関節円板の整復や縫合、場合によっては人工材料への置換などを行うことがあります。

顎変形症と関節円板変形の関連性

顎変形症とは、上顎や下顎の骨の大きさ・位置の異常によって噛み合わせにズレが生じる状態です。この顎変形症と関節円板変形には、密接な関連があることがわかっています。

顎変形症の種類

顎変形症にはいくつかのタイプがあります。上顎前突(出っ歯)、下顎前突(受け口・しゃくれ)、小下顎症、上顎後退症、開咬症、顔面非対称などです。

特に顔面非対称は、上顎や下顎の骨格に生じた左右差が主な原因です。上顎にずれがあると口角の高さが不揃いになり、下顎に問題があるとあご先や下唇が片側に寄って輪郭全体がゆがんで見えます。

顎変形症が関節円板に与える影響

顎変形症があると、顎関節に不均等な力がかかりやすくなります。例えば、顔面非対称がある場合、左右の顎関節にかかる負担が異なるため、片側の関節円板に過度のストレスがかかり、変形や位置異常を引き起こすことがあります。

また、不正な咬み合わせは、咀嚼筋のバランスを崩し、顎関節への負担を増大させます。これが長期間続くと、関節円板の変形や位置異常につながる可能性が高まります。

逆に、関節円板の変形や位置異常が先に起こり、それが顎の成長に影響を与えて顎変形症を引き起こすこともあります。特に成長期の子どもでは、この関連性が強く現れることがあります。

顎変形症と関節円板変形の包括的治療

顎変形症と関節円板変形が併存している場合、両方の問題に対応した包括的な治療が必要になります。表参道AK歯科・矯正歯科では、見た目と機能の両立を目指した総合的なアプローチを提供しています。

矯正治療

顎変形症に対する矯正治療は、歯の位置を整え、噛み合わせを改善することで機能性と見た目のバランスを整える治療です。ワイヤー矯正やマウスピース矯正が用いられ、食事や発音がしやすくなり、審美的な印象も向上します。

関節円板変形を伴う場合は、矯正治療の前に関節の状態を安定させることが重要です。スプリント療法などで関節の状態を改善してから矯正治療を開始することで、治療効果を高めることができます。

外科的矯正治療

骨格のずれが大きい場合は、矯正治療だけでは根本的な改善が難しいことがあります。そのような場合には、「外科的矯正治療(顎矯正手術)」を併用します。

この治療では、矯正歯科と口腔外科が連携し、顎の骨を理想的な位置に移動させて咬み合わせを整えます。手術は口腔内から行うため、顔に傷跡が残ることはありません。

外科的矯正治療は通常、術前矯正、手術、術後矯正という流れで進められます。成長が終わった17〜20歳頃を目安に行われることが多いです。

顎変形症は「保険適用」の対象であり、所定の施設であれば矯正治療や手術・入院費用も健康保険の範囲で受けることが可能です。これは患者さまの経済的負担を軽減する大きなメリットと言えるでしょう。

関節円板変形を放置するリスク

関節円板変形を放置すると、さまざまなリスクが生じます。機能面、健康面、審美面それぞれのリスクについて見ていきましょう。

機能面のリスク

顎のズレやかみ合わせの不具合により、食べ物を十分に噛み砕けなくなることがあります。これが続くと、食べ物の飲み込みにも支障が出る可能性があります。

また、かみ合わせの乱れは発音にも影響し、特に「サ行」や「タ行」などの音がはっきりと発音しづらくなることがあります。

さらに、関節円板変形が進行すると、口が開けにくくなる「開口制限」が生じることもあります。重度の場合、日常生活に大きな支障をきたすこともあるのです。

健康面のリスク

口がきちんと閉じられない場合、口腔内が乾燥しやすくなり、むし歯や歯周病のリスクが増加します。さらに、免疫力の低下により風邪やインフルエンザなどの感染症にもかかりやすくなることが報告されています。

加えて、顎関節に過剰な負担がかかり続けると、関節の変形が進行し、変形性顎関節症へと発展する可能性があります。これは慢性的な痛みや機能障害を引き起こす深刻な状態です。

顎の痛みや不調は、頭痛や肩こり、首の痛みなど、全身の不調にもつながることがあります。体全体のバランスが崩れることで、思わぬ健康問題を引き起こす可能性があるのです。

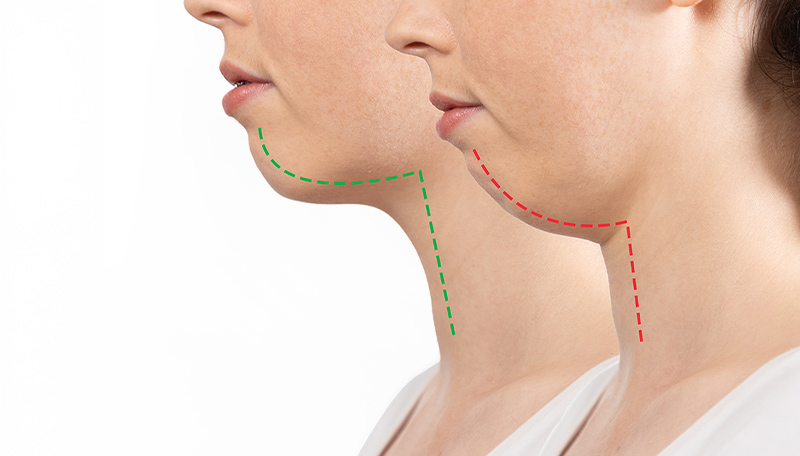

審美面のリスク

顎の形状異常によって、受け口や出っ歯、顔の歪みなどが目立ちやすくなり、自信を失ってしまう方も少なくありません。こうした見た目の変化は、精神的なストレスや自己肯定感の低下につながることがあります。

また、かみ合わせの悪さが原因で口周りの筋肉が過剰に働いたり、逆に筋肉が衰えたりすることで、しわやたるみができやすくなり、老けた印象を与えることもあります。

関節円板変形の治療事例

ここでは、実際の関節円板変形の治療事例をご紹介します。患者さまのプライバシーに配慮し、詳細は一部変更していますが、治療の流れや効果については実際のケースに基づいています。

保存療法で改善した事例

30代女性の患者さまは、顎を動かすときの「カクッ」という音と、時々起こる顎の痛みを主訴に来院されました。MRI検査の結果、右側の関節円板前方転位と軽度の変形が認められました。

この患者さまには、まずスプリント療法を開始し、同時に顎の使い方や生活習慣の指導を行いました。大きく口を開けない、頬杖をつかない、硬い食べ物を避けるなどの指導に加え、顎のリラクゼーション法も指導しました。

3ヶ月間の治療の結果、顎の音は完全には消えなかったものの、頻度が大幅に減少し、痛みもほとんど感じなくなりました。その後も定期的なメンテナンスを続け、症状の再発なく経過しています。

外科的治療を行った事例

20代男性の患者さまは、口が大きく開かない(開口制限)と顎の痛みを主訴に来院されました。MRI検査の結果、両側の関節円板が前方に転位し、特に左側では円板の変形も著しいことがわかりました。

まず保存療法としてスプリント療法や理学療法を試みましたが、症状の改善が見られなかったため、関節鏡視下手術を行うことになりました。

手術では、関節腔内の癒着を剥離し、関節円板の位置を可能な限り整復しました。術後はリハビリテーションを行い、徐々に開口量が増加。3ヶ月後には痛みもほぼ消失し、40mm以上の開口が可能になりました。

その後、軽度の顎変形症も認められたため、矯正治療も併せて行い、咬み合わせの改善も図りました。現在は定期的なメンテナンスを続けながら、安定した状態を維持しています。

まとめ:関節円板変形の治療と予防

関節円板変形は、適切な診断と治療により、多くの場合改善が期待できる疾患です。重要なのは、症状に気づいたら早めに専門医を受診することです。

治療は、まず保存療法から始め、必要に応じて外科的治療を検討するというステップを踏むことが一般的です。また、顎変形症を伴う場合は、矯正治療や外科的矯正治療を併用することで、機能面と審美面の両方を改善することができます。

予防としては、日常生活での顎への負担を減らすことが大切です。頬杖をつかない、硬い食べ物を控える、ストレスを溜めないなどの生活習慣の改善が効果的です。また、定期的な歯科検診で咬み合わせをチェックすることも、早期発見・早期治療につながります。

表参道AK歯科・矯正歯科では、顎関節症や顎変形症に対する専門的な診断・治療を提供しています。AIを活用した独自のデジタル診断システムにより、顎のズレや噛み合わせの状態を正確に把握し、最適な治療計画を立案しています。

顎の痛みや違和感、開口制限などでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。見た目と機能の両立を目指した包括的な治療で、あなたの健やかな笑顔をサポートします。

詳細は表参道AK歯科・矯正歯科の公式サイトをご覧ください。

表参道AK歯科・矯正歯科 院長:小室 敦

https://doctorsfile.jp/h/197421/df/1/

略歴

- 日本歯科大学 卒業

- 日本歯科大学附属病院 研修医

- 都内歯科医院 勤務医

- 都内インプラントセンター 副院長

- 都内矯正歯科専門医院 勤務医

- 都内審美・矯正歯科専門医院 院長

所属団体

- 日本矯正歯科学会

- 日本口腔インプラント学会

- 日本歯周病学会

- 日本歯科審美学会

- 日本臨床歯科学会(東京SJCD)

- 包括的矯正歯科研究会

- 下間矯正研修会インストラクター

- レベルアンカレッジシステム(LAS)

参加講習会

- 口腔インプラント専修医認定100時間コース

- JIADS(ペリオコース)

- 下間矯正研修会レギュラーコース

- 下間矯正研修会アドバンスコース

- 石井歯内療法研修会

- SJCDレギュラーコース

- SJCDマスターコース

- SJCDマイクロコース

- コンセプトに基づく包括的矯正治療実践ベーシックコース (綿引 淳一 先生)

- 新臨床歯科矯正学研修会専門医コース 診断・治療編(石川 晴夫 先生)

- 新臨床歯科矯正学研修会専門医コース 応用編(石川 晴夫 先生)

- レベルアンカレッジシステム(LAS)レギュラーコース

- 他多数参加