お子さんの歯並びが気になりはじめたとき、多くの親御さんが「矯正はいつから始めるべきか」と悩まれます。実は、小児矯正の開始時期は子どもの成長段階や歯並びの状態によって大きく異なるのです。

小児矯正は単に見た目を整えるだけでなく、将来的な口腔内の健康や機能的な問題を予防する重要な役割を持っています。適切なタイミングで始めることで、治療効果を最大化し、お子さんの負担を軽減することができるのです。

この記事では、小児矯正の最適な開始時期や判断基準について、歯科矯正の専門家としての知見をもとに詳しく解説します。お子さんの健やかな成長のために、ぜひ参考にしてください。

Contents

- 1 小児矯正の基本と目的

- 2 小児矯正の種類と特徴

- 3 第一期治療(早期治療)

- 4 第二期治療(本格矯正)

- 5 小児矯正の最適な開始時期

- 6 年齢別の目安

- 7 3〜6歳(乳歯の時期)

- 8 6〜9歳(前歯が生え替わる時期)

- 9 9〜12歳(奥歯も生え替わる時期)

- 10 12歳以降(永久歯がそろう時期)

- 11 症状別の開始時期

- 12 受け口(反対咬合)

- 13 出っ歯(上顎前突)

- 14 叢生(歯が重なっている)

- 15 開咬(前歯がかみ合わない)

- 16 小児矯正を始める判断基準

- 17 顎の成長状態による判断

- 18 歯並びや噛み合わせの問題

- 19 小児矯正のメリットとデメリット

- 20 小児矯正の5つのメリット

- 21 1. 成長を利用してあごの幅を広げられる

- 22 2. 歯を無理なく動かせる

- 23 3. 将来の抜歯リスクを減らせる

- 24 4. 装置への慣れが早い

- 25 5. 治療期間と費用を抑えやすい

- 26 考慮すべきデメリット

- 27 小児矯正の種類と選び方

- 28 主な小児矯正の種類

- 29 子どものワイヤー矯正とマウスピース矯正の違い

- 30 1. 見た目のちがい

- 31 2. 取り扱いやすさとお口の衛生面

- 32 3. 治療できる症例の幅

- 33 小児矯正の選び方のポイント

- 34 小児矯正の費用と期間

- 35 小児矯正の費用相場

- 36 治療期間の目安

- 37 医院選びのポイント

- 38 まとめ:お子さんに最適な矯正開始時期を見極めるために

- 39 表参道AK歯科・矯正歯科 院長:小室 敦

小児矯正の基本と目的

小児矯正とは、子どもの成長段階に合わせて歯並びや噛み合わせを整える治療法です。大人の矯正とは異なり、顎の成長を利用しながら治療を進めることができるのが大きな特徴です。

子どもの矯正治療は、単に見た目を良くするだけではありません。適切な噛み合わせを獲得することで、将来的な口腔機能の向上や顎関節症などのリスク低減にもつながります。

小児矯正の主な目的は以下の通りです。

- 歯並びや噛み合わせの改善

- 顎の成長誘導による骨格的な不調和の改善

- 口呼吸や舌の癖などの口腔習癖の改善

- 将来的な歯科疾患リスクの低減

- 発音や咀嚼機能の向上

特に重要なのは、子どもの時期に行う矯正治療では、顎の成長をコントロールできるという点です。成長期に適切な治療を行うことで、将来的に抜歯を回避できる可能性が高まります。

あなたは今、お子さんの歯並びについて心配されているかもしれませんね。次のセクションでは、小児矯正の種類と特徴について詳しく見ていきましょう。

小児矯正の種類と特徴

小児矯正には、お子さんの年齢や症状に応じていくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解することで、お子さんに最適な治療法を選ぶ参考になるでしょう。

第一期治療(早期治療)

第一期治療は、乳歯と永久歯が混在する混合歯列期(6〜12歳頃)に行われる治療です。この時期の治療では、顎の成長を誘導し、永久歯が正しく生えるためのスペースを確保することが主な目的となります。

使用される装置としては、取り外し可能な「拡大床(かくだいしょう)」や「機能的矯正装置」などがあります。これらの装置は、顎の成長をコントロールするのに効果的です。

第一期治療のメリットは、顎の成長を活かせることで、永久歯の抜歯を回避できる可能性が高まることです。また、早期に口腔習癖(指しゃぶりや舌の癖など)を改善することで、歯並びの悪化を防ぐこともできます。

第二期治療(本格矯正)

第二期治療は、永久歯がほぼ生え揃った12歳以降に行われる本格的な矯正治療です。この時期には、ワイヤー矯正(ブラケット矯正)やマウスピース矯正などの方法で、歯を一本一本細かく動かしていきます。

第一期治療を適切に行っていれば、第二期治療がシンプルになったり、場合によっては不要になったりすることもあります。しかし、骨格的な問題が大きい場合は、第一期治療と第二期治療の両方が必要になることが多いです。

矯正治療は長い道のりですが、お子さんの将来のために大切な投資です。どのような治療が必要かは、お子さんの状態によって異なりますので、専門医の診断を受けることが重要です。

小児矯正の最適な開始時期

「子どもの矯正はいつから始めるべきか?」これは多くの親御さんが抱える疑問です。結論から言うと、一律に「〇歳から」と決められるものではなく、お子さんの歯の生え変わりや顎の成長状況、そして問題の種類によって最適な時期は異なります。

年齢別の目安

小児矯正の開始時期について、年齢別の一般的な目安をご紹介します。

3〜6歳(乳歯の時期)

基本は様子見。ただし、4〜5歳ごろからは精密な検査ができます(日本小児歯科学会の情報に基づく)。

3歳児健診で「受け口・出っ歯・開咬」などを指摘されたら、かかりつけ歯科で早めに相談しましょう。

6〜9歳(前歯が生え替わる時期)

このころは検査の精度が上がり、治療を始めることが多い時期です。

受け口に対しては、上あごを前に引く装置(フェイスマスク)や上あごの幅を広げる治療がよく検討されます。

9〜12歳(奥歯も生え替わる時期)

第一期の矯正が進む中心の時期です。

研究によっては「7〜10歳と11〜14歳で結果に大きな差がない」とする報告もあり、成長の状況を見て個別に判断します。

12歳以降(永久歯がそろう時期)

成長が落ち着くため、本格矯正(第二期)が中心に。骨格のズレが大きい場合は外科的矯正を検討することもあります(日本矯正歯科学会に基づく)。

※ここで示す年齢は受診や検査・治療を考え始める目安です。最終判断は診査診断により行います。

症状別の開始時期

症状によっても、矯正治療の開始時期は異なります。

受け口(反対咬合)

- 検査の目安:4〜5歳ごろから精密検査が可能。

- 治療の目安:6〜9歳ごろにフェイスマスクや上あごの拡大などを検討。

- 研究には、早めに始めた場合とあとから始めた場合で差が小さいとする結果もあり、症状や成長に合わせて決めます。

出っ歯(上顎前突)

- 混合歯列期(6〜12歳)に、成長を利用した治療を計画することが多いです(日本矯正歯科学会の資料に基づく)。

叢生(歯が重なっている)

- 軽い場合は様子見。

- スペースが不足しているときは、混合歯列期以降に拡大やスペース管理を検討します(日本小児歯科学会の健診基準に基づく)。

開咬(前歯がかみ合わない)

- 舌のくせ・口呼吸などが関係することが多いです。

- 4歳ごろから、舌のトレーニングや生活習慣の見直しを始め、必要に応じて装置治療を併用します。

どうでしょう?お子さんの状態に当てはまるものはありましたか?次のセクションでは、小児矯正を始める判断基準についてさらに詳しく見ていきましょう。

小児矯正を始める判断基準

小児矯正を始めるべきかどうか、そのタイミングはいつが適切かを判断するには、いくつかの重要な基準があります。専門医の診断が最終的な判断となりますが、以下のポイントを参考にしてください。

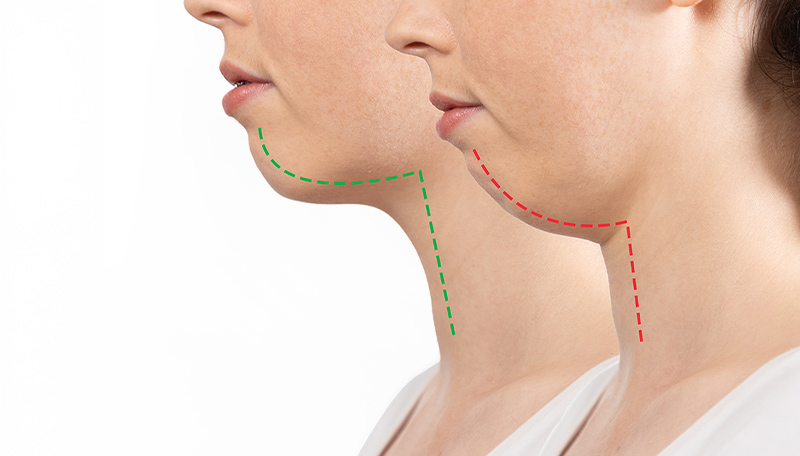

顎の成長状態による判断

子どもの矯正治療の開始時期を判断する最も重要な基準の一つが、顎の成長状態です。顎の成長期間は限られており、中学卒業までに90%の成長が終了するため、早期に介入することで顎の成長を促す期間を長く確保できるメリットがあります。

具体的には、前歯部の生え変わりで判断することが多く、前歯が重なっている場合は顎の横幅が狭いことを示し、顎の成長が遅延していると判断されます。

歯並びや噛み合わせの問題

以下のような歯並びや噛み合わせの問題がある場合は、早期の矯正治療を検討する必要があります。

- 受け口(下顎前突)

- 出っ歯(上顎前突)

- 開咬(前歯が噛み合わない)

- 交叉咬合(上下の歯がクロスして噛み合う)

- 叢生(歯の重なり)

- すきっ歯(歯と歯の間に隙間がある)

特に受け口(反対咬合)の場合は、早期治療が効果的とされています。

口腔習癖の有無

指しゃぶり、舌の癖(舌突出癖)、口呼吸などの口腔習癖は、歯並びや顎の成長に悪影響を及ぼします。これらの習癖がある場合は、早期に矯正相談を受けることをおすすめします。

これらの習慣を改善することで、不正咬合が改善する可能性があるのは、成長期にある子どもの時期だけです。

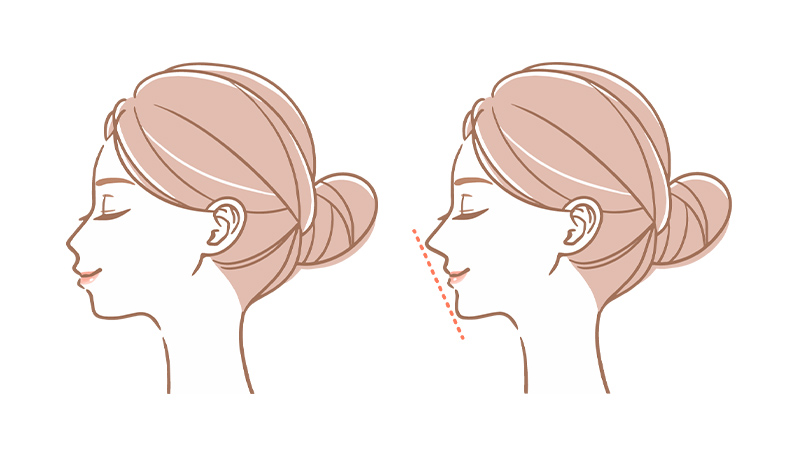

口呼吸や舌の癖などの問題は、単に歯並びだけでなく、顔の成長にも影響します。特に口呼吸は、呼吸・関節・嚥下・睡眠・多動症とも関連しているため、早期発見・早期治療が重要です。

お子さんの歯並びや習癖が気になる場合は、まずは矯正歯科での相談をおすすめします。専門医の診断を受けることで、適切な治療開始時期を判断することができます。

小児矯正のメリットとデメリット

小児矯正には様々なメリットがありますが、同時に考慮すべきデメリットもあります。治療を検討する際には、両面を理解した上で判断することが大切です。

小児矯正の5つのメリット

-

-

1. 成長を利用してあごの幅を広げられる

- あごの骨は、成長期の子どものときだけ広げやすい性質があります。

特に10歳前後を過ぎると骨が硬くなり、あごの拡大は難しくなってしまいます。

成長途中の時期に始めることで、自然な形であごの大きさやバランスを整えることが可能です。 -

2. 歯を無理なく動かせる

- 子どもの骨はやわらかく、歯の移動がスムーズに行えます。

弱い力で調整できるため、痛みや不快感が少ないのも特徴です。 -

3. 将来の抜歯リスクを減らせる

- 成長期にあごを広げて、永久歯がきれいに並ぶためのスペースを確保できます。

その結果、大人になってから矯正をする際も、抜歯が必要になる可能性を低くできます。 -

4. 装置への慣れが早い

- 子どもは環境への適応力が高く、矯正装置にも比較的早く慣れる傾向があります。

さらに、成長に合わせて歯ぐきや筋肉も噛み合わせに適応しやすくなります。 -

5. 治療期間と費用を抑えやすい

- 歯が動きやすいことで治療がスムーズに進み、期間が短縮できる場合があります。

治療期間が短くなると、結果的に費用面の負担軽減にもつながります。

-

これらのメリットに加えて、早期治療によって将来的な顎関節症のリスク低減や、正しい発音の獲得、さらには自信を持った笑顔につながるという心理的なメリットもあります。

考慮すべきデメリット

一方で、小児矯正を検討する際には以下のような点も考慮する必要があります。

- 治療期間が長くなる可能性:第一期治療と第二期治療の両方が必要な場合、トータルの治療期間が長くなることがあります。

- 装置の管理が必要:取り外し式の装置を使用する場合、お子さん自身による装置の管理が必要となります。装着時間が守られないと効果が十分に得られない可能性があります。

- 虫歯リスクの増加:矯正装置を装着することで、歯磨きがしづらくなり、虫歯のリスクが高まることがあります。定期的なメンテナンスが重要です。

- 費用面の負担:保険適用外の治療となるため、費用負担が発生します。第一期と第二期の両方の治療が必要な場合は、それぞれで費用がかかることを考慮する必要があります。

小児矯正の適齢期はお子様の歯並びや成長の状態によって異なります。**前歯や奥歯が生え替わる時期(おおよそ6〜12歳)**に一度専門医へ相談することで、治療の計画が立てやすくなります。

小児矯正の種類と選び方

小児矯正には様々な種類があり、お子さんの年齢や症状、生活スタイルに合わせて最適な治療法を選ぶことが大切です。ここでは、主な小児矯正の種類とその選び方について解説します。

主な小児矯正の種類

小児矯正で使用される主な装置には以下のようなものがあります。

- 拡大床(かくだいしょう):上顎を拡大するための取り外し可能な装置です。顎のスペースを広げて永久歯が並ぶスペースを確保します。主に混合歯列期(6〜12歳)に使用されます。

- 機能的矯正装置:顎の成長をコントロールするための装置で、ムーシールドやトレーナーなどがあります。主に顎の前後的な不調和(受け口や出っ歯)の改善に使用されます。

- マウスピース矯正:透明なマウスピースを使用する矯正方法で、見た目が目立たず取り外しも可能です。インビザラインファーストなど、子ども向けのシステムもあります。

- 部分矯正:前歯など特定の部位のみを矯正する方法で、ワイヤーとブラケットを使用します。限定的な問題に対応する場合に選択されます。

- ワイヤー矯正:主に第二期治療(永久歯列期)で使用される方法で、歯一本一本を細かく動かすことができます。

子どものワイヤー矯正とマウスピース矯正の違い

1. 見た目のちがい

- ワイヤー矯正

歯の表面に金属やセラミックの装置を取り付け、ワイヤーでつなぎます。装置が口元で見えるため、見た目を気にするお子さまは抵抗を感じる場合があります。 - マウスピース矯正

透明な素材で作られているため、装着してもほとんど目立ちません。学校や日常生活で周囲に気づかれにくいのがメリットです。

2. 取り扱いやすさとお口の衛生面

- ワイヤー矯正

常に装着された状態のため取り外しはできません。食事や歯磨きの際は装置のまま行うため、汚れが残りやすく、丁寧なブラッシングが必要です。 - マウスピース矯正

食事や歯磨きのときに外せます。歯や装置をしっかり磨けるので、お口の清潔を保ちやすいのが特徴です。ただし、装着時間が短いと十分な効果が得られないため、自己管理が重要です。

3. 治療できる症例の幅

- ワイヤー矯正

複雑な歯並びや大きな歯の移動にも対応できます。細かい歯の位置調整がしやすく、幅広い症例に適応できます。 - マウスピース矯正

もともとは軽度〜中等度の歯並びに向いていましたが、近年は技術の進歩により対応できるケースが増えてきています。それでも、難しい症例ではワイヤー矯正が選ばれることがあります。

治療法の選択においては、見た目の好みや性格だけでなく、保護者の協力体制や通院のしやすさも考慮して選ぶことが大切です。どちらの方法にも特徴と注意点があるため、歯科医師と相談しながら最適な方法を決定しましょう。

小児矯正の選び方のポイント

小児矯正の方法を選ぶ際のポイントとしては、以下の点を考慮すると良いでしょう。

- お子さんの年齢と成長段階:年齢や歯の生え変わり状況によって最適な治療法は異なります。

- 不正咬合の種類と程度:受け口や出っ歯、叢生など、問題の種類によって適した装置が異なります。

- お子さんの性格と協力度:取り外し式の装置は、お子さん自身の協力が必要です。装着時間を守れるかどうかを考慮する必要があります。

- ライフスタイル:スポーツをよくする子どもの場合、装置の種類によっては配慮が必要です。

- 費用と通院頻度:治療法によって費用や通院頻度が異なるため、家庭の状況に合わせて選ぶことも大切です。

子どもの矯正治療をいつ始めるかは、あごの発育や歯の生え具合を十分に考慮することが大切です。さらには子どもの精神成熟度や、親御さんと子どものコミュニケーション度合いが関係する場合もあります。

最適な治療法を選ぶためには、専門医との十分な相談が不可欠です。お子さんの状態を詳しく診断し、ライフスタイルや性格も考慮した上で、最適な治療計画を立てていくことが大切です。

小児矯正の費用と期間

小児矯正を検討する際に気になるのが、費用と治療期間です。これらは治療内容や医院によって異なりますが、一般的な目安をご紹介します。

小児矯正の費用相場

小児矯正の費用は、治療の種類や期間、医院によって大きく異なります。一般的な相場は以下の通りです。

- 第一期治療(早期治療):約20万円〜50万円

- 第二期治療(本格矯正):約50万円〜100万円

- マウスピース矯正:約40万円〜80万円

表参道AK歯科・矯正歯科では、矯正治療費用として「¥110,000〜¥1,320,000(税込)」と幅広い価格帯を設定しています。これは症例の難易度や治療内容によって費用が大きく異なることを示しています。

多くの矯正歯科医院では、初回のカウンセリングや相談は無料で行っているところが多いです。表参道AK歯科・矯正歯科でも「矯正相談無料」としています。また、「調整料・保定管理料無料」のトータルフィーシステムを採用している医院もあります。

支払い方法としては、一括払いの他に分割払いやデンタルローンを利用できる医院が多いです。表参道AK歯科・矯正歯科でも「クレジットカード・デンタルローンを取り扱っております。自由診療だとあきらめていた治療も、月々少ないご負担でお受けいただけます」としています。

治療期間の目安

小児矯正の治療期間も、症例や治療内容によって異なります。一般的な目安は以下の通りです。

- 第一期治療(早期治療):約1〜3年

- 第二期治療(本格矯正):約1.5〜2.5年

- 保定期間:約1〜2年(または生涯)

早期に適切な治療を行うことで、将来的な治療の複雑化を防ぎ、結果的に治療期間や費用を抑えられる可能性があります。特に顎の成長をコントロールする治療は、成長期にしかできないため、適切なタイミングでの治療開始が重要です。

医院選びのポイント

小児矯正を行う医院を選ぶ際のポイントとしては、以下の点を考慮すると良いでしょう。

- 専門性:日本矯正歯科学会の認定医や専門医の資格を持つ歯科医師がいるかどうか。

- 治療実績:小児矯正の症例数や実績が豊富かどうか。

- 設備:デジタルレントゲンやCTなど、精密な診断ができる設備が整っているか。

- 説明の丁寧さ:治療計画や費用について、わかりやすく丁寧に説明してくれるか。

- 通院のしやすさ:自宅や学校からアクセスしやすい立地か。

- 費用と支払い方法:費用体系が明確で、分割払いなどの選択肢があるか。

日本臨床矯正歯科医会では、安心して治療を受けていただくための6つの指針として、以下のポイントを挙げています。

- 頭部X線規格写真(セファログラム)検査をしている

- 精密検査を実施し、それを分析・診断した上で治療をしている

- 治療計画、治療費用について詳細に説明をしている

- 長い期間を要する治療中の転医、その際の治療費精算まで説明をしている

- 常勤の矯正歯科医がいる

これらのポイントを参考に、お子さんに合った矯正歯科医院を選ぶことが、治療の成功につながります。複数の医院でカウンセリングを受け、比較検討することもおすすめです。

まとめ:お子さんに最適な矯正開始時期を見極めるために

小児矯正の開始時期について、これまでの内容をまとめてみましょう。

- 年齢だけで判断しない:小児矯正の開始時期は、単に年齢だけではなく、お子さんの歯の生え変わり状況や顎の成長状態、問題の種類によって個別に判断する必要があります。

- 早期診断の重要性:小学校入学頃(6〜7歳)を目安に、一度矯正歯科を受診することをおすすめします。早期診断により、適切な治療開始時期を見極めることができます。

- 顎の成長を活かす:子どもの矯正の大きなメリットは、顎の成長をコントロールできること。特に混合歯列期(6〜12歳)は、顎の成長を利用した治療が効果的な時期です。

- 症状による違い:受け口(反対咬合)や開咬などは早期治療が効果的なケースが多く、叢生(歯の重なり)は永久歯の生え揃う時期まで様子を見ることもあります。

- 口腔習癖の改善:指しゃぶりや舌の癖、口呼吸などの口腔習癖は、歯並びや顎の成長に悪影響を及ぼします。これらの習癖がある場合は、早期に専門医に相談することが大切です。

小児矯正は、お子さんの将来の口腔健康と笑顔のための重要な投資です。適切なタイミングで適切な治療を行うことで、より効果的かつ効率的に歯並びや噛み合わせの問題を改善することができます。

お子さんの歯並びや噛み合わせが気になる場合は、まずは専門医に相談することをおすすめします。表参道AK歯科・矯正歯科では無料カウンセリングを実施しており、「いきなり治療に入るのは怖い」「他院の話も聞きたいからまず相談だけ」といった相談にも対応しています。

最後に、小児矯正は単に見た目を整えるだけでなく、お子さんの健やかな成長と将来の健康を支える大切な治療です。お子さん一人ひとりに合った最適な治療開始時期と治療法を見つけるために、ぜひ専門医との相談を検討してみてください。

お子さんの素敵な笑顔のために、適切な判断と選択をサポートする情報になれば幸いです。

詳細な相談や診断をご希望の方は、表参道AK歯科・矯正歯科にお問い合わせください。無料カウンセリングで、お子さんに最適な矯正治療についてご相談いただけます。

表参道AK歯科・矯正歯科 院長:小室 敦

https://doctorsfile.jp/h/197421/df/1/

略歴

- 日本歯科大学 卒業

- 日本歯科大学附属病院 研修医

- 都内歯科医院 勤務医

- 都内インプラントセンター 副院長

- 都内矯正歯科専門医院 勤務医

- 都内審美・矯正歯科専門医院 院長

所属団体

- 日本矯正歯科学会

- 日本口腔インプラント学会

- 日本歯周病学会

- 日本歯科審美学会

- 日本臨床歯科学会(東京SJCD)

- 包括的矯正歯科研究会

- 下間矯正研修会インストラクター

- レベルアンカレッジシステム(LAS)

参加講習会

- 口腔インプラント専修医認定100時間コース

- JIADS(ペリオコース)

- 下間矯正研修会レギュラーコース

- 下間矯正研修会アドバンスコース

- 石井歯内療法研修会

- SJCDレギュラーコース

- SJCDマスターコース

- SJCDマイクロコース

- コンセプトに基づく包括的矯正治療実践ベーシックコース (綿引 淳一 先生)

- 新臨床歯科矯正学研修会専門医コース 診断・治療編(石川 晴夫 先生)

- 新臨床歯科矯正学研修会専門医コース 応用編(石川 晴夫 先生)

- レベルアンカレッジシステム(LAS)レギュラーコース

- 他多数参加