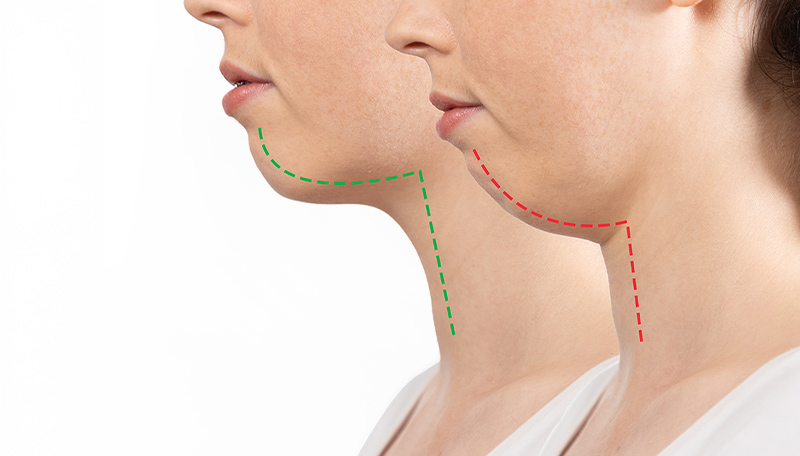

「顎がない」「顎のたるみ」「フェイスラインがぼやけている」と感じたことはありませんか?

「年齢のせい」「脂肪のせい」と思われがちですが実は“舌骨(ぜっこつ)”という小さな骨の位置が影響しているケースがあります。

さらに矯正治療によって改善できる可能性もあります。

Contents

舌骨とは?

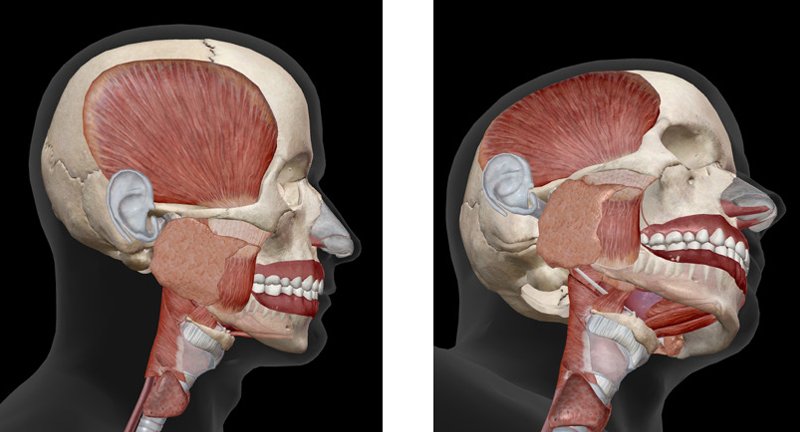

舌骨は首の真ん中、のどぼとけの少し上に位置する小さな骨です。

他の骨とは直接つながっておらず、筋肉だけで支えられている特別な骨です。

この舌骨には舌や下顎、首、喉の筋肉が付着しています。

舌骨の位置と顎のたるみの関係

舌骨は下顎と首のバランスを保つ重要な役割を担っています。

舌骨が加齢や筋力低下、姿勢不良(猫背・ストレートネック)、舌の低位などにより通常よりも下がると、

舌骨の位置が下がる

舌の位置も下がる

下顎の支持力が低下

フェイスラインや顎下の皮膚がたるみやすくなる

という連鎖が起こります。

特に舌が低位にある(low tongue posture)方は、知らず知らずのうちにフェイスラインが崩れやすくなります。

なぜ舌骨が下がるのか?

加齢による筋力低下

口呼吸や悪い舌の癖

猫背やストレートネック

噛み合わせや歯並びの影響

などが挙げられます。

舌骨と睡眠時無呼吸症候群の関係

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?

定義

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)とは、睡眠中に呼吸が何度も止まる、あるいは著しく低下する状態が繰り返される病気です。

具体的には、10秒以上の呼吸停止(無呼吸)が1時間あたり5回以上認められた場合に診断されます。

睡眠の質が著しく低下するため、日中の強い眠気や集中力低下などの症状を引き起こします。

主な症状

いびき(非常に大きく断続的)

呼吸の停止や不規則な呼吸(家族やパートナーに指摘されることが多い)

日中の強い眠気、倦怠感

集中力や記憶力の低下

起床時の頭痛

頻尿

重症例では 高血圧、糖尿病、不整脈、心血管疾患のリスクも増大します。

SASの分類

閉塞型睡眠時無呼吸症候群

(OSA:Obstructive Sleep Apnea)

最も多いタイプ(全体の約90%以上)。

睡眠中に上気道(喉や舌、軟口蓋)が狭くなり、空気の流れが遮断されることで発症します。

肥満・顎の骨格異常・舌の低位・加齢などがリスク要因です。

中枢型睡眠時無呼吸症候群

(CSA:Central Sleep Apnea)

呼吸を司る脳の呼吸中枢の異常により呼吸指令が途絶えて起こるタイプ。

心不全や脳血管障害などの基礎疾患を持つ方に多くみられます。

混合型睡眠時無呼吸症候群

閉塞型と中枢型が混在したタイプです。

最初は中枢型で始まり、その後気道閉塞によるOSAが加わるケースもあります。

舌骨の低位がSASを

引き起こす理由

正常では舌骨と舌が適切な位置で気道を確保しています。

しかし、舌骨の位置が下がる(低位舌骨)と次の問題が起こります。

舌も一緒に後下方に下がる

睡眠中に舌根が気道(上気道)を圧迫

結果として気道が狭くなり、呼吸の通り道が閉塞

閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSA)を発症しやすくなる

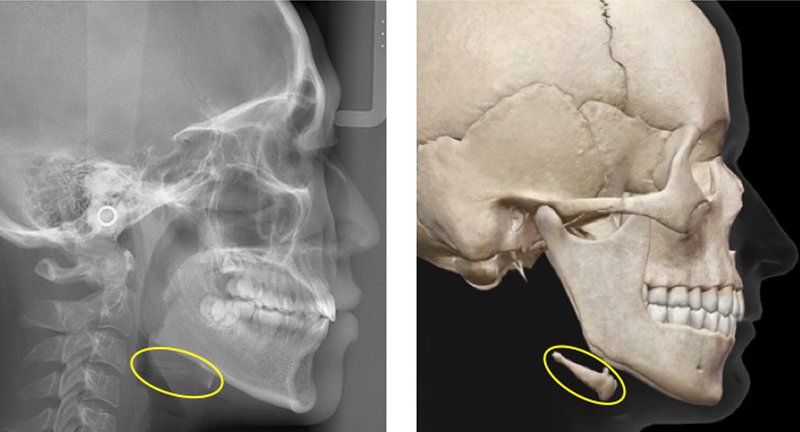

この状態は下顎が小さい方や下顎後退(小顎症)の方に特に多く見られます。

舌骨の位置改善による

SAS予防・治療法

口腔筋機能療法

(MFT:Myofunctional Therapy)

MFTは舌・口腔・喉周囲の筋肉を鍛えるプログラムです。

舌骨は筋肉によってのみ支えられているため、筋力強化により舌骨の位置安定が期待できます。

効果

舌の低位防止

舌骨の挙上

睡眠中の気道閉塞リスク低下

例:代表的なMFTトレーニング

舌を上顎に押し当ててキープ

唇・頬・咽頭筋のストレッチ運動

近年ではSASの補助療法として欧米でも注目されています。

矯正治療

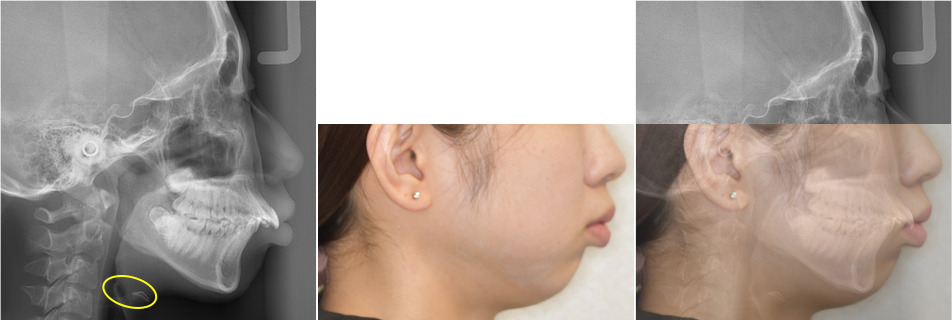

下顎の後退や骨格的な異常が舌骨低位の原因となっている場合、

矯正治療により下顎の位置や噛み合わせを改善することで、舌や舌骨の位置も自然と改善されるケースがあります。

期待される効果

下顎・舌の前方化 → 気道スペースの確保

舌の低位を防ぎSASリスク軽減

オーラルアプライアンス

(OA:口腔内装置)

夜間に専用のマウスピースを装着し、下顎を前方位に保持することで、

舌・舌骨の後退を防ぎ気道閉塞を予防します。

主なメリット

軽度~中等度の閉塞型SASに有効

CPAPより負担が少ないため継続しやすい

外科的治療(重度の場合)

他の治療法で効果が不十分な場合や重度のSASの場合は、外科的アプローチが検討されます。

代表的な手術

舌骨懸吊術(hyoid suspension)

舌骨前方移動術(hyoid myotomy)

これにより舌骨・舌根の位置を前方に安定させ、気道の確保が図られます。

総合的アプローチが重要

SASの改善には患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療計画が必要です。

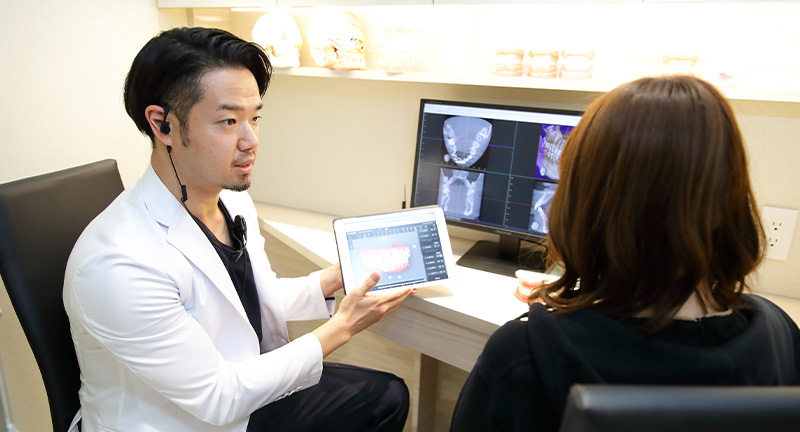

当院では

3D画像診断による舌骨・気道評価

咬合改善(矯正)

MFTの指導

必要に応じた専門医連携

を行い、患者さまの健康と良質な睡眠をサポートしています。

舌骨の位置はSASの発症や重症化に密接に関与しています。

適切な診断と早期の対応で舌骨の安定と気道の確保が可能となり、

いびきや無呼吸の症状改善につながる可能性があります。

睡眠にお悩みの方はぜひご相談ください。

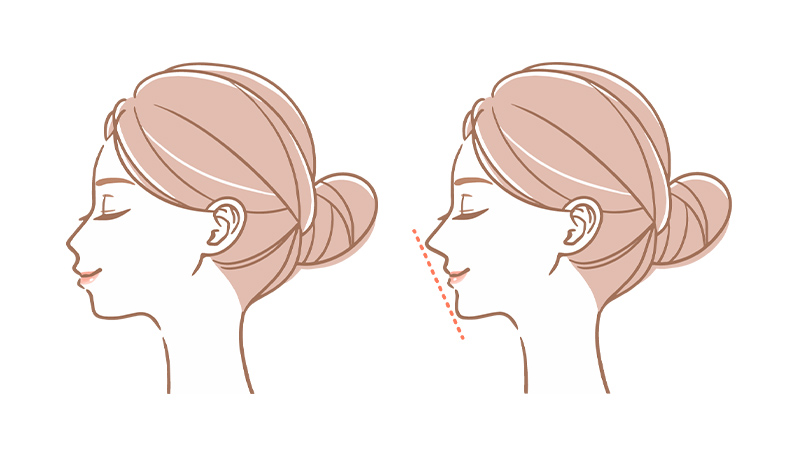

矯正治療による「顎がない」

「顎のたるみ」改善の可能性

顎のたるみを改善

矯正治療で

歯の位置を整える

噛み合わせを改善する

舌やポジションを安定させる

下顎を回転させて下顎を前に出すことで、フェイスラインが引き締まり顎のラインが明瞭になるケースもあります。

横顔(E-line)、口ゴボも改善が可能。